Depuis que sont apparus des appareils de petite taille, capable de filmer et d'enregistrer des images d'une qualité comparable à celle des caméras professionnelles des segments "broadcast" et "cinéma numérique", on ne compte plus les innovations dans le secteur des équipements pour DSLR, Go Pro et autres poids plumes de l'image électronique. Blackmagic Design a cependant joué une carte originale avec sa caméra miniaturisée, la "Pocket Cinema Camera". En mettant sur le marché, en 2013, une caméra de la taille d'un APN mirrorless grand public, la firme australienne a en effet pris à rebours un marché qui jusque là s'était plutôt orienté vers un partage entre grosses unités, dotées de performances confortables et de périphériques robustes, et petites machines faciles d'utilisation mais basées sur des compromis en termes de performances et de matériaux de fabrication.

La "Pocket" est en effet apparue avec un petit capteur (taille équivalente au Super-16) et des capacités d'enregistrement en ProRes et en RAW (CinemaDNG) que l'on croyait jusque là réservées à des unités plus imposantes, au moins par les dimensions.

Bien entendu ces innovations, et en particulier la "réhabilitation" des petits capteurs, ne pouvaient laisser indifférents des équipementiers en optique alors que se constituait en parallèle un véritable marché de l'occasion pour ces caméras - et on peut rajouter ici la Blackmagic Cinema Camera du début, qui dispose d'un capteur de dimensions plus grandes que la Pocket et d'une résolution proche du 2,5K.

Ainsi a-t-on vu arriver sur le marché de l'occasion des optiques S-16 des années 1950 et 1960, en monture C et avec iris et zoom entièrement manuels. Mais on voit aussi, de plus en plus souvent, des optiques conçues à l'origine pour les caméras vidéo de surveillance et qui, avec (parfois) quelques modifications s'adaptent parfaitement à la Pocket. C'est ainsi que se négocient sur eBay ou ailleurs des optiques Computar, Kowa, Sony et autres Schneider-Kreuznach, à des tarifs pouvant atteindre plusieurs dizaines d'euros et pour une qualité parfois discutable. Mais l'amour des vieilles choses (du "vintage") n'a pas de prix, on le sait.

Parallèlement à cette recherche d'optiques en monture C, il faut encore trouver le bon adaptateur C-mount to Micro-4/3, celui qui permettra par exemple de conserver le point sur toute la plage de focales d'un zoom. Voici ci-dessous un zoom Angénieux 17-68mm f/2,2 qui, avec très peu de vignettage, donne de belles images sur la BMPCC :

Ces optiques venues du cinéma 16mm, et surtout Super-16mm, sont évidemment la meilleure solution pour cette petite caméra mais il faut bien reconnaitre qu'il est assez difficile de trouver la bonne formule sur le marché de l'occasion, c'est à dire optique + adaptateur, et que le plus souvent ces objectifs sont surévalués. D'autre part, acheter sur eBay des objets venant de l'autre bout du monde implique parfois de devoir s'acquitter de droits de douane sans commune mesure avec la valeur réelle du matériel.

Une autre tendance, elle aussi très en vogue désormais, consiste à adapter des zooms ENG (monture B4 donc) sur la BMPCC. Il faut donc, là aussi, se munir d'un adaptateur. Celui-ci sera de type B4 vers Micro-4/3, et ceux-ci ne sont pas légion il faut le dire. Selon plusieurs utilisateurs, celui de Pixco serait le plus efficace, mais il n'est pas donné - plus de 100 $. Il reste que la taille des capteurs 2/3" étant sensiblement plus petite que le Micro 4/3" et le Super-16, il faudra disposer d'un doubleur de focale sur le zoom en question ou alors, dans le cas d'une utilisation avec un GH4 par exemple, activer le mode ETC (crop). Exemple d'une utilisation avec un APN Panasonic :

Il était inévitable aussi que se pose la question de l'adaptation des optiques photographiques plus traditionnelles, puisque le parc des optiques Canon ou Nikon disponibles (pour ne parler que de ces deux constructeurs) est d'une qualité et d'une variété sans égales. Il aurait été dommage de ne pas pouvoir s'en servir mais, la taille du capteur Super-16 de la Pocket posait bien évidemment des problèmes de correspondance de focale avec celles des DSLR full frame ou APS-C. Il suffit de penser qu'avec un facteur de crop de 2,88 pour la BMPCC et de 2 pour un GH4, un 50mm f/1,4 par exemple devient équivalent respectivement à un 144mm et un 100mm ! (Mais la profondeur de champ ne change pas) Il y avait bien évidemment là un problème puisque les focales très courtes devenaient du même coup rares et chères pour ces appareils. C'est ici qu'intervient une firme américaine, Metabones, spécialisée dans la conception d'adaptateurs d'optiques, qui lance il y a à peu près un an des réducteurs de focale d'un genre nouveau, capables également d'accroitre la luminosité (speed) des optiques et, semble-t-il, leur FTM (ou MTF, Modulation Transfer Function).

C'est ainsi que Metabones et Caldwell Photographic annoncent en décembre 2013, deux réducteurs de focale et adaptateurs Nikon-F vers Micro-4/3, dénommés "Speed Booster", spécialement conçus pour la Blackmagic Cinema camera 2.5K et la Blackmagic Pocket Cinema camera (BMPCC), avec des rapports de x0,64 et x0,58 respectivement.

| |

| Schéma de principe d'un réducteur de focale |

Ces deux Speed Boosters sont basés sur une conception optique à 6 éléments et ne peuvent fonctionner qu'avec les caméras Blackmagic pour lesquelles ils ont été conçus.

Le Speed Booster de la BMCC, avec un agrandissement de x0,64 réduit le facteur de crop de la caméra de 2,39x à 1,53x par rapport au plein format s'entend, transformant celle-ci en une caméra au format Super-35 (si l'on peut dire, car si ces adaptateurs sont censés donner la même profondeur de champ qu'un capteur S-35, il reste que cette PDC, au sens mathématique du terme, dépend de l'ouverture, de l'agrandissement et du diamètre du cercle de confusion). Par ailleurs, la luminosité de n'importe quelle optique qui lui est attachée se trouve augmentée de 1diaph1/3 ce qui permet ainsi une ouverture maximale de f/0,80. L'adaptateur spécifique à la Pocket réduit le facteur de crop de 2,88x à 1,75x pour une ouverture d'iris maximale de f/0,74. Par ailleurs, Metabones annonce aussi une amélioration notable de la FTM grâce à ces deux adaptateurs (voir ci-dessous pour les adaptateurs d'optiques Nikon).

Le tableau suivant résume ces caractéristiques :

Pour s'en tenir aux résultats effectifs obtenus par l'adjonction d'un Speed Booster dédié à la Blackmagic Pocket, Metabones donne comme exemples un certain nombre d'optiques utilisées avec leur adaptateur (Ici la version Canon EF to BMPCC) et la distance focale équivalente en 35mm plein format (24x36mm). Remarque : la "distance focale équivalente" n'est pas une évaluation de la focale mais une mesure de l'angle de champ (FoV)

Tableau ci-dessous :

Côté théorie, on pourra résumer en disant qu'un réducteur de focale c'est avant tout une lentille convergente et une autre lentille plus petite qui va former une image réduite sur le foyer image. La conséquence en est que, si le système optique doit couvrir un certain format, alors la lentille au plan principal image doit couvrir un format plus grand. Le changement de taille de l'image peut être calculé à partir du coefficient du réducteur de focale. Par exemple, si un réducteur de focale de 0,7x est couplé à un objectif et que le système qui en résulte doit couvrir le capteur au format DX (~APS-C) ayant une diagonale de 28mm, alors l'objectif lui-même doit être capable de couvrir un format de 40mm de diagonale. La plupart des objectifs 35mm SLR plein format remplissent cette condition puisqu'ils recouvrent une diagonale d'au moins 43,3mm.

Tableau ci-dessous :

Côté théorie, on pourra résumer en disant qu'un réducteur de focale c'est avant tout une lentille convergente et une autre lentille plus petite qui va former une image réduite sur le foyer image. La conséquence en est que, si le système optique doit couvrir un certain format, alors la lentille au plan principal image doit couvrir un format plus grand. Le changement de taille de l'image peut être calculé à partir du coefficient du réducteur de focale. Par exemple, si un réducteur de focale de 0,7x est couplé à un objectif et que le système qui en résulte doit couvrir le capteur au format DX (~APS-C) ayant une diagonale de 28mm, alors l'objectif lui-même doit être capable de couvrir un format de 40mm de diagonale. La plupart des objectifs 35mm SLR plein format remplissent cette condition puisqu'ils recouvrent une diagonale d'au moins 43,3mm.

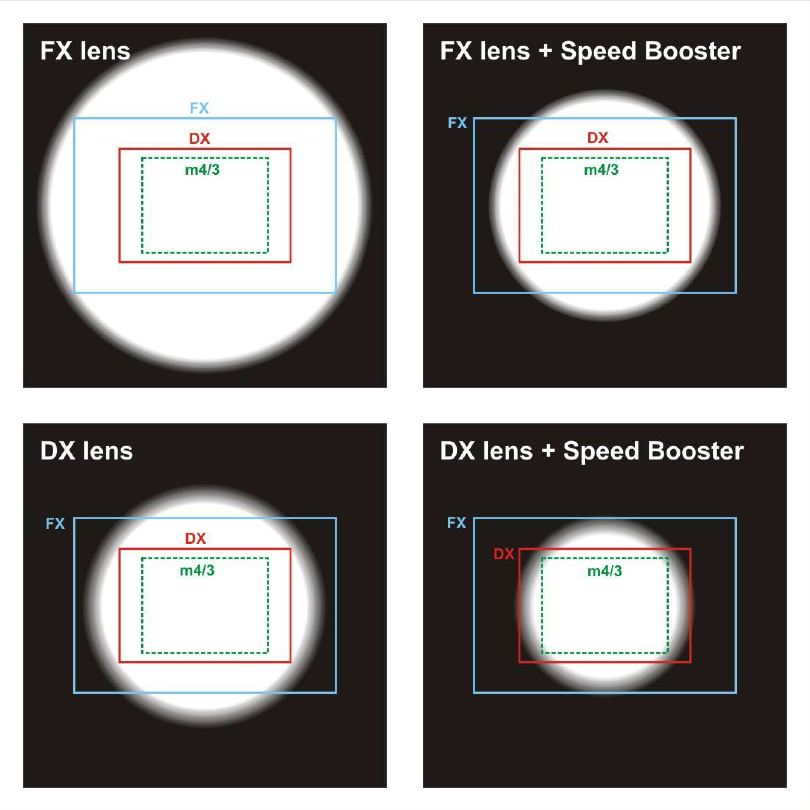

Les illustrations qui suivent montrent comment des cercles image réduits par le Speed Booster s'imbriquent avec différentes tailles de capteurs. FX pour plein format et DX pour l'APS-C, selon les appellations Nikon.

Alors une question pour terminer : le jeu en vaut-il la

chandelle, sachant qu'un Speed Booster Nikon G to Micro 4/3 ou Nikon F/G

to BMPCC coûte environ 480€ et que le modèle pour Canon EF est encore

plus cher ?

Alors une question pour terminer : le jeu en vaut-il la

chandelle, sachant qu'un Speed Booster Nikon G to Micro 4/3 ou Nikon F/G

to BMPCC coûte environ 480€ et que le modèle pour Canon EF est encore

plus cher ?

Bien entendu tout dépend des options que l'on a

choisi. Si, par exemple, l'idée de pouvoir disposer d'une gamme complète

d'optiques Canon série L sur une Blackmagic Pocket vous séduit, nul

doute que vous n'hésiterez pas à sauter le pas. On pourra cependant se

poser la question du facteur de forme de la BMPCC qui, manifestement n'a

pas été conçue pour être utilisée avec des ensembles aussi dispendieux

qu'imposants (par la taille). Mais la disponibilité de plus en plus

importante d'équipements permettant une utilisation ergonomique de cette

caméra va en séduire manifestement plus d'un. Il ne reste plus qu'à

attendre pour voir ce que ces petits formats permettront de réaliser...